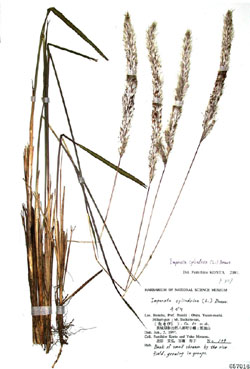

絹毛をなびかせる白い円柱状の穂が何よりの特徴。チガヤの原は一時白一色となる。この色は花穂に無数にある小穂の基部に輪生する毛によるもので、花のときにはそれほど目立たないが、花が終わると長さ1cm以上にのびる。穂が散った夏には、地中にうろこのような葉におおわれた白い地下茎をのばして冬をこす。春にその先から葉を出して緑の原をつくる。田のあぜなどで、田植えのころに刈りとったりすると、秋になって穂が出ることがある。

堤防や土手、原野や河原、海浜など開けた日当たりがよい場所に群落をつくるので、白い穂が出ていればまちがうことはない。夏にはほとんど地ぎわから数枚の葉が直立して出ていることを確かめればススキやオギとの区別がつく。

「茅花抜く浅茅が原のつぼすみれ

いま盛りなりわが恋ふらく」

は奈良時代の『万葉集』にある大伴家持の歌である。『万葉集』にはチガヤをよんだ歌が26首もあるし、『日本書紀』や『枕草子』など日本の古典文学には「茅」や「茅花」としてよく登場する。茅花はチガヤの若い花穂のことで、かじると甘いので、昔は子供のおやつとして食べられた。浅茅もチガヤのことで、浅茅ヶ原とは、奈良公園などのチガヤの生える原をさした。漢方では地下茎を白茅根と呼び、止血や利尿などに用いる。地下茎もかじると甘いが、時と場所によって甘さの程度はさまざまである。

葉の上半部が紅色になる系統はベニチガヤといい、ともに浅い鉢に植えて鑑賞する。秋の紅葉も美しい。同じような場所にオギやススキも生える。これらは、草丈ははるかに大きく、花穂が出るのは秋で、枝分かれして横になびく。