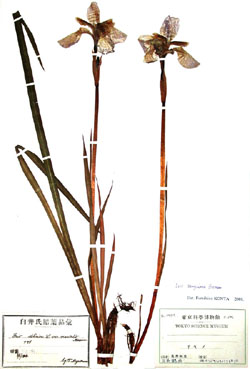

単子葉植物のなかまの花は、3の数を基本に花びら、雄しべなどができている。アヤメの大きな花びらは、もとは、3枚のがく片である。その内側の花びらは3枚あり、花の中央にウサギの耳のように立っている。がく片と花びらが同じ色なので、がく片を外花被片、花びらを内花被片と呼ぶ。雌しべは1本で、先が3本に分かれて、3本の雄しべの上にかぶさる。

野生のものを見つけるのはむずかしい。少し乾燥した草原に生えるが、このような環境が日本ではほとんどなくなってしまった。いっそのこと、植物園へ出かけよう。

花が美しいので、植えられる。「いずれがアヤメかカキツバタ」というのは、女性が2人いて、どちらも美人であることを表すほめことばである。アヤメもカキツバタも紫色のきれいな花が咲いて、優劣がつけられない。アヤメの大きな花びら(外花被片)の根もとにあるもようが綾目なので、この植物をアヤメという。綾目というのは、ななめに線のあるもようのことである。また一説には、アヤメは、文目の意味で、文目はすじが並んでいるもようをいう。アヤメの葉が真っすぐに立って細いすじを並べたように見えることから、この名前がついたという。ところが、昔のこと、文目の名前を葉の形が似ているショウブという別の植物につけてしまったので、こちらをハナアヤメと呼んでいたとか。春に白い花をつけるシャガ、初夏に黄色の花が咲くキショウブがある。ノハナショウブ、カキツバタ、ヒオウギアヤメはいずれも美しい紫の花をつけるが、野生のものは少ない。ネジアヤメは中国、朝鮮半島に分布し、葉や根は薬となり、煎じて飲むと血止めの効果がある。