白い花が集まって咲く。白いところは花びらのように見えるが、これは、花の集まり全体を支える総苞である。ひとつの花は雄しべ3本、雌しべ1本だけのもので、これがたくさん集まって黄色い柱のように見える。茎や葉、地下茎に、独特のにおいがある。

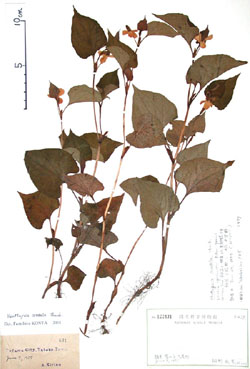

少し湿った庭のかたすみや、道ばた、寺や神社の境内などによく生えている。地下茎をのばして、次々に茎を立て、花をつけるので、一面のドクダミ畑のようになることがある。花の時期でなければ、ハート形の葉とにおいで分かる。

和名は「毒を矯める」(毒を無毒にして正しいものにする)とか、「毒痛み」(毒の痛みをとる意味であろう)の意味であるという。名前の通り、毒消しとして使われ、悪性のはれものや虫さされに効果がある。熱を下げたり、利尿の効果もある。はれものには、花の時期にとって、日陰で干した葉を煎じて飲む。または、葉を20枚くらいぬらした和紙に包んで、灰のなかで蒸し焼きにしたものをはれものにはる。別名を十薬というが、馬の病気を10種類も治す薬になるという説と、中国でつけられた漢字がとてもむずかしいので当て字として「十」の文字を使っただけだ、という説がある。中国の雲南省やタイ、ベトナムなどでは、地下茎をサラダにして食べる。日本のドクダミより、においが強くなくて食べやすそうだ。日本では、食料不足のときに煮て食べたという。

ドクダミ属の植物は東アジアにただ1種だけ知られる。ドクダミ科の植物は世界でも4属5種だけ知られる小さな科で、日本には、ドクダミのほかには、葉の一部が白いハンゲショウがある。