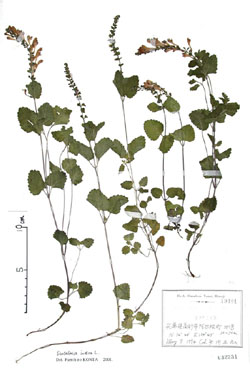

茎は直立、葉は短い柄があって十字に対生し、全体に毛が多い。花は長さ2cmほど、長い穂に2個ずつ並び、一方にかたよって何段にも咲く。花冠は基部で直角に曲がって立ち上がり、ちょうど波頭を連想させる。がくの背中に丸い付属物があるのも重要な特徴。花が終わるとがくは大きくなって閉じ、ホオズキのように中の果実を包みこむ。果実がよく熟すと、がくの背中がはずれて、4個の球形の果実を散らす。

初夏のころ、里山の半日陰の草むらや道ばたにかたまって花を咲かせる。十字に対生する、下から上まで大きさのそろったハート形の葉、そして直立する空色の花を目当てに探す。花のあとに見つけ出すには茎・葉・果実の性質がたよりであるが、タツナミソウのなかまはたくさんあるので種類を見分けるのはなかなかむずかしい。

タツナミソウと聞けば葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」の富士山を遠景にした大きな波頭を思い出す。タツナミソウ(立浪草)の花の形は波頭そのもので、古人のたくみな命名に感心させられる。日本だけでなく中国やインドにまで広く分布する。中国名は何と耳掘草とか煙管草といい、やはり花の形から来たものだが、日中の命名のスケールのちがいが出ていておもしろい。名前に似ずかわいらしい山草なので、ロックガーデンや鉢に植えて楽しめる。かつては強壮剤などに使われた。中国では全草を打ち身の治療や消炎剤として用いられる。日本には「〜タツナミ(ソウ)」と名のつく植物は10種以上ある。そのなかでタツナミソウに一番よく似ているのはオカタツナミソウ。こちらは茎の毛が上向き、花はななめ上を向いて咲く。