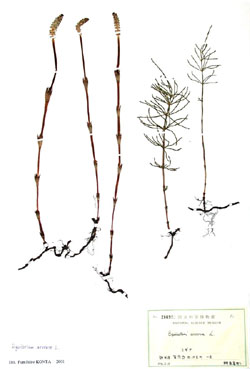

スギナとツクシは地下でつながっている。スコップで地下茎を掘り出してみると、スギナとツクシが同じ植物であることが分かる。地下茎は注意しないとすぐに切れるが、切れたところから新しい芽を出す性質がある。畑のスギナを退治しようと、トラクターでたがやしたらもっとふえてしまったという話がある。

スギナは、日の光を利用して栄養分をつくり、ツクシは、子供をうむために胞子をつくる。ツクシは、地面からのびた1本の薄茶色の茎と、その先に胞子を入れた袋(胞子のう)がたくさん集まった筆の先のようなもの(胞子のう穂)をもつ。それで、ツクシを土筆と書く。

胞子のう穂は、はじめは、さわると少し固くて、表面に六角形のもようが見える。この部分はキノコのカサのような形をしていて、裏側に、卵のような形の胞子のうが、6個くらいぶら下がっている。胞子のうには、緑色をした胞子がたくさん入っている。ツクシの茎がのびてしまうと、カサとカサの間が開いて、胞子のうから胞子がまかれる。胞子は、球のような形で、4本の長いひもがついている。このひもは、ぬれると縮んで胞子に巻きつき、かわくとのびる。少しばかりの雨がやんだ春の日、そよ風のなかに胞子は旅立つ。このころツクシの茎を指でポンとはじくと、緑色の胞子が煙のように散る。ツクシの胞子は地面に落ちるとまもなく発芽して、直径1cmより小さいレタスのような形の体(前葉体)をつくる。そして前葉体から、新しいスギナの子供がのび出す。

小川の土手や道ばたの空き地が、ほんの少し緑色になる春の早いころ、ツクシが一面に茎をのばして、みんなに春をつげるから、誰にでもすぐ見つけられる。ツクシが出るところは、日当たりのよい草の生える斜面が多い。ツクシの茎が枯れて倒れてから、地面からかなり深くにあるツクシの地下茎からスギナの茎がのびてくる。夏の間は、スギナが緑の草地をつくる。

数年前に、中国の南西部の雲南で、10月にツクシとスギナが一緒になってたくさん生えているのを見た。とてもめずらしく、新種かとも思ったがまだ分からない。日本でも、スギナとツクシが一緒に生えることがあるかもしれない。探してみよう。

ツクシの茎は1本の柱のようであるが、よく見ると小さな柱(節間)が縦につながってできている。この柱の上のはしに「はかま」と呼ばれる小さな葉が筒のようについている(葉鞘という)。ツクシの茎をひっぱると、節間と節間の間でプツンと切れる。そのあとで茎をそっとつないで、「さあ、どこをつないだ?」と当てっこする。ツクシの茎が節間という小さな柱からできていることは大きな特徴で、スギナは、全身が緑で、ツクシよりたくさんの枝分かれした体をもっているが、節間からできているということは同じである。よってスギナでもツクシと同じように遊べる。

ツクシの「はかま」と胞子のう穂をとりのぞいて、卵とじや三杯酢あえなどの春の季節の料理とする。中国では、利尿剤や止血剤に用いる。しかし、家畜が食べると有毒であるので、注意が必要という。学名のEquisetumは、スギナのなかまであるトクサのラテン語の名前。arvenseは、「野原に生える」意味。

トクサ、イヌドクサ、フサスギナ、ミズドクサなど、トクサ科トクサ属の植物が北半球に約15種ある。どれも似た姿をしていて、胞子をつけるツクシの先がスギナの枝の先についているような姿をしている。最近、生け花用として「巨大トクサ」という名前の植物が栽培される。高さ1.5mにもなる大きなものだが、北アメリカ産のトクサだといわれる。このなかまは、大昔に栄えた植物の生き残りである。4億年も昔の古生代には、高さ30m近いスギナに似たカラミテスがあった。長い地球の歴史のなかで、多くのなかまが絶滅してしまったが、生き残ったスギナは、北半球に広く分布して、元気に生きのびている。ところによっては、やっかいな雑草になる。