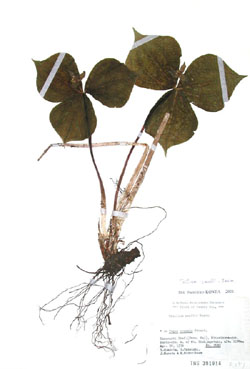

エンレイソウの学名はよくその特徴を表している。はじめのTrilliumのtriは3を意味する。葉は3枚が茎の先に輪生し、花はがく片が3枚、雄しべは3本ずつ2輪に並び、雌しべは1本だが3枚の心皮がくっついてできたもの−と3ずくめ。2番目のapetalonは花びらがないことを表す。エンレイソウの花には紫褐色のがく片はあるが、花びらがない。

低山や少し高い山の針葉樹と広葉樹の混じった林内や明るい林床、林のふちなど半日陰の少し湿ったところに三三五五と1、2本ずつ茎を立てて生えている。理科の教科書では、ユリ科は平行脈となっているが、ユリ科でありながら網目状の脈をもった幅広い大きな葉をつけるので見つけやすい。江戸時代の『本草綱目啓蒙』という本にエンレイソウの名が見え、地下茎を乾燥させたものを延齢草根と呼んで、食あたりや腹痛の薬になるとして紹介している。中国では別種のシロバナエンレイソウを延齢草と呼び、地下茎は高血圧、神経衰弱、打撲傷に効くとされているが、残念ながら延齢の名にふさわしい長寿薬とも思えない。そう考えるとエンレイソウの名はアイヌ語の呼び名のエマウリがなまって、延齢の字が当てられたとする説のほうがもっとものように思えてくる。

国内では、北海道がエンレイソウ類の楽園でオオバナノエンレイソウなど日本産の全種(4種3雑種)が自生している。初夏の原野や疎林に咲き乱れ、「雲ゆく雲雀に延齢草の…」と北海道大学の寮歌にも登場する。本州には白い花びらのあるシロバナエンレイソウ、北海道にはそのほか一段と花の大きいオオバナノエンレイソウ、花びらが紫色のコジマエンレイソウがある。