イカリソウの名は、長い花穂(かすい)にぶら下がって咲く錨(いかり)のような花にちなんでいる。これは4枚の花びらがつくり出したもので、花びらの基部から距と呼ばれる細い管が四方にのび、先の少しふくらんだ部分に蜜がある。同じようにハナイカリ(リンドウ科)は、互いにくっついた花びらの基部からやはり4個の距をのばして錨のような花になっている。

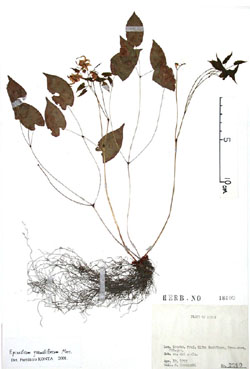

地中を横にのびる地下茎の先から1個の根生葉または1本の地上茎、あるいは根生葉と地上茎が1本ずつのび出す。茎につく葉は1枚。根生葉も茎の葉も同じ形で、ともに2、3回くり返して三つまたに分かれる複葉、小葉は9〜27個ある。小葉のふちにそろえたトゲ、裏には立つ毛が密生するのも重要な特徴。

花は直径4〜5cm、葉より早くか、ほとんど同時に開く。

明るい雑木林や杉林、土手の草むらに三三五五とかたまって生えている。本州では、日本海側の雪の多い山地には常緑性のトキワイカリソウがあるが、そのほかの各地ではふつうに見ることができる。春には紅紫色の錨を思わす特徴的な花が咲いているし、夏や秋には三つまたに枝分かれする葉がよい手がかりとなる。小葉の裏に立つ毛が密生していれば、他のイカリソウのなかまとの区別ができる。ただ、主として日本海よりの山地に生えるキバナイカリソウは、花の色がクリーム色というちがいはあるが、そのほかの性質はイカリソウとほとんど同じなので、花がなければ両者を見分けることはむずかしい。

イカリソウの利用といえば、何といっても薬草としての利用があげられる。中国の薬草に関する古い本『神農本草経集注』(しんのうほんぞうきょうしゅうちゅう:500年ごろ)に

「西川(せいせん:四川省西部)の北部に淫羊(いんよう)という動物がいて、1日に100回交合する。それはこの「かく」を食うためだということだ。ゆえに「淫羊かく」と名づけたのである」

と書いてあり、中国名は「淫羊かく」という。「かく」とは豆の葉をいい、葉が豆の葉に似ているからである。中国にはホザキイカリソウという別の種類もあり、三枝九葉草とも箭葉「淫羊かく」とも呼ばれているが、こちらがほんとうの「淫羊かく」だという説もある。ホザキイカリソウは花の数は多くてずっと長い花穂をつくり、花に距はなく、錨の形にはならない。ともかく、一般にはイカリソウの種類は何であれ、漢方薬の世界では植物全体を乾燥させたものを広く「淫羊かく」と呼んでいる。

効用は強壮、強精、血圧低下、健忘症防止などとても多いとされる。植物全体を掘りとって陰干しにし、1日8〜10gを煎じて飲む。また、砂糖100g、酒1.8リットル、乾燥材料200gの割合で2〜4か月ひたして得られた酒を少しずつ飲むのもよい。放杖草とも棄杖草とも呼ばれるが、これは飲めば元気になって老人にも杖はいらないという意味だ。

先にイカリソウのほかにキバナイカリソウとトキワイカリソウをあげ、それぞれに花の色がちがうことを述べた。しかし、中部地方の多雪地ではときどき、どちらともいえないまだらもようの花に出会う。そんなところにはたいていイカリソウとトキワイカリソウ、イカリソウとキバナイカリソウが混じっているから、まだらもようの花は雑種ということになる。

中国地方、四国、九州にはバイカイカリソウが点々と分布する。イカリソウのなかまにはちがいないが、葉は1、2回二またに分かれ、花びらには距がないので、区別はやさしい。二枝四葉草といってもよいだろう。ところがこれらの地方ではひとつの株が二またに分かれた葉と三つまたに分かれた葉が混ざったり、花に距があったりなかったりするものが現れる。花の色はみんな白だが、今度は花や葉の形がいろいろである。こんな株はやはり雑種にちがいない。

イカリソウのなかまを調べるときは雑種のことも頭に入れておかねばならない。