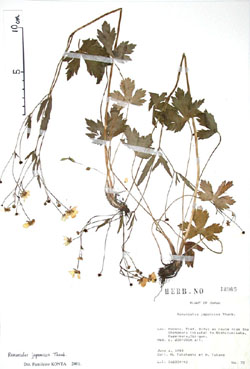

茎にも葉にも、あらい立つ毛が多く、葉は3〜5つに裂け、それぞれはさらに2〜3つに裂ける。花は比較的大きく、花びらは黄金色で5枚、表面に強い光沢がある。雄しべも雌しべもたくさんあって、花托と呼ばれる小さなふくらみに、下から上へらせん状につき、数は決まっていない。こんな花の性質から、日本の草のなかでもたいへん原始的な草だと考えられている。

春、土手や野原に群生して咲く黄金色の5弁の花を探せばよい。キジムシロやミツバツチグリなどのバラ科の草花も黄色い5弁の花を咲かせるが、こちらはずっと背が低く、葉が複葉で、雄しべはがく筒と呼ばれる浅い皿のふちに並んでいるので区別はやさしい。

野外ではたいてい一重咲きが生え、庭では花びらが多くて重なり合った八重咲きが栽培されている。げんみつにいえばウマノアシガタは一重咲き、キンポウゲは八重咲きをさすが、どちらもキンポウゲと呼ぶ場合も多い。朝鮮半島や中国にも分布しているが、中国では毛莨と書き、金鳳花とは呼ばない。

植物全体が有毒で、汁が皮ふにふれるとただれることがある。中国ではつきくだいて、はれもの、皮ふ病のぬり薬として用いるが、日本では薬草としての利用はほとんどない。

ウマノアシガタという名は、葉の形を馬のひづめにたとえたものとされるが、どこが似ているのかよく分からない。むしろ葉の切れ方は鳥の足に似ているので、鳥と馬を書きまちがえたのではないかともいわれる。

茎や葉の毛が寝て高山に生えるミヤマキンポウゲ、里山の日陰の湿ったところに生え、花がひとまわり小さく、葉は完全に3つに裂けるキツネノボタンなどがある。