ロゼットと呼ばれる地面に放射状に広がった、ギザギザに切れこんだ葉の中心から、1本の茎をのばして白い小さな花をつける。種子のなかで植物が「卵」(胚)からどのようにして育って、発芽するかについて調べるのに使われたのがナズナ。この研究で、種子のなかの「赤ちゃん」は、長いウサギの耳のような葉(子葉)をもっていることが分かった。

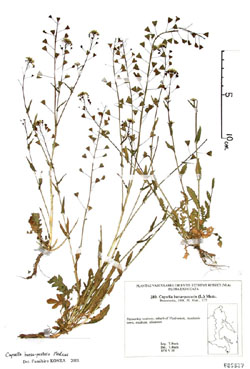

まだ耕していない田んぼや畑、団地の花だん、通学の途中の空き地など、どこにでも生える。ロゼットとその中心から真っすぐにのびた茎の途中から長い柄のある平べったい三角形の果実が並んで、茎の先に白い花が集まっているのが特徴。

春の俳句に「よく見ればなずな花咲く垣根かな」(松尾芭蕉)というのがある。

いろいろな薬効がある。胃を丈夫にし、胃腸からの出血予防、高血圧、目の充血に効果がある。春の七草のひとつとして、昔の人は、その年の健康と作物の豊作を願って食べた。ナズナの後ろの「ナ」は、食べられる「菜」の意味。前の「ナズ」には説がいろいろある。「愛する」「なでる」「夏」のほか、朝鮮半島語でナズナをナジというが、それがなまった、などである。ペンペングサともいい、「ペンペングサが生えてる」というと、手入れもしないでだらしないようすをいう。もとは果実が三角形でペンペンと鳴る三味線のばちに似ているため。ガラガラ、ガランガラン、チリチリグサの名は、熟した果実を干してふると音がするため。果実が軍配のようなグンバイナズナや、花がとても小さいマメグンバイナズナは帰化植物。タネツケバナやミズタガラシは日本産の植物で湿ったところに生える。