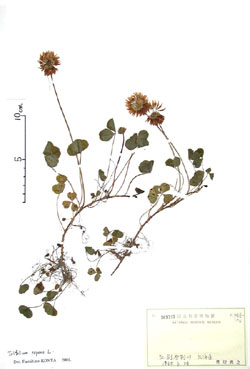

茎は地表をはってのび、次々に1列になった葉を立ち上げる。葉のわきからひと足遅れて葉よりも高く長い柄が出て次々と頭花が開く。頭花は直径2cmほど、これは白色かちょっと赤味がかったたくさんの小さな花の集まりである。花は上向きに咲き、終われば外側の花から順に下向きに垂れ、実はしおれた花に包まれたまま実る。葉は三つ葉の複葉。ふつう下半部に逆V字形の白い斑紋がある。校庭のすみや土手や道ばたに群生して白い球形の頭花をつけている草。葉は三つ葉になっているがカタバミのように夜に閉じることはないなどの特徴もある。

クローバといえばふつうシロツメクサをさすが、英名のクローバはアカツメクサも含む。ともに、枯れ草が江戸時代に輸入したギヤマングラスの梱包用に使われたので、詰草の名がついた。日本にはじめて入ったのは1844〜45年という。明治時代以降には、今度は新たに牧草としてくり返し移入され栽培されていたが、しだいに種子が畑から抜け出して各地で見られるようになった。 四つ葉のクローバは、茎の先がふまれて分裂組織がいたんだためにできた奇形である。なかなか見つからないので見つければ幸福のシンボルとされるが、茎の先を適当につついておくと居ながらにして幸せを呼びよせることもできる。校庭などよくふまれるところには四つ葉が多い。頭花は長い柄とともにつんで、花輪づくりをして遊ぶ習慣が昔はあった。

蜜をとる植物としても重要である。アカツメクサは紅紫色の花が咲き、全体がひとまわり大きく茎や葉は毛深く、頭花は枝の先につき、柄はごく短い。