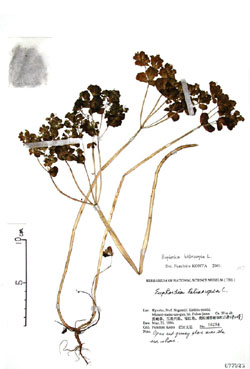

根ぎわから枝分かれして真っすぐにのびた茎の先に5枚の葉が放射状につき、その中心からは1個の小さな花序が出て、葉のわきからは1本ずつの枝を出し、その先にはまた放射状の葉と1個の花序を出す。こんな枝分かれを2、3回くり返して頭でっかちの姿になるのが何よりの特徴。花序は小さな杯の形をしていて、その底から1個の雌花と数個の雄花がのび出す。雌花や雄花といっても、それぞれ雌しべ1本、雄しべ1本しかなく、植物のなかではもっともかんたんな花である。

都会地や人里の耕地や道ばたや土手で、頭でっかちの風変わりな草を探す。真っすぐに立った茎につく葉も下から上へ大きくなっているし、茎や葉をちぎれば白い乳液が出る。ホトケノザやキュウリグサと同じように畑や道ばたに生える雑草で、やはり古い帰化植物と考えられる。トウダイグサの灯台は、海岸に立つあの大きな灯台ではなく、昔、部屋に明かりを灯すために使われた灯台にたとえたもの。灯台の台を四方にはった根、支柱を茎、その上の灯油を入れる皿を四方に広がる枝葉と見ればなっとくできる。乳液は有毒なので、殺虫剤に使うことができる。中国ではしぼり汁をこして作物の駆虫剤に用いるし、植物全体を解熱、去痰(たんをとること)、利尿などに民間薬としても使う。木ではないが、越冬前の茎や葉は紅葉し、草紅葉の代表格でもある。タカトウダイやナツトウダイ、ノウルシやマルミノウルシなどトウダイグサのなかまは多いが、いずれも山地に生える。ニシキソウやコニシキソウは雑草であるが、茎は地面をはってのび、灯台の形にはならない。