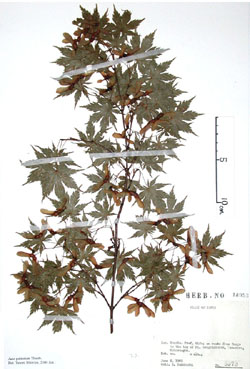

カエデは世界のカエデ類約150種の総称である一方、一般にはイロハカエデ(イロハモミジ・タカオカエデともいう)をさす。葉が対生して手の平のように5〜7つに深く裂け、裂片に不規則なギザギザ(鋸歯)があって先が長くのびるというのがまず大きな特徴。カエデは葉の形を「カエルの手」にたとえたもの、イロハはこの裂片をイロハニホと数える子供の遊びから来たものだとされる。カエデはまたモミジと呼ばれるように、紅葉のチャンピオンでもある。

イロハカエデの枝は、ふつうY字形に枝分かれしながらのびていく。4、5月の芽ぶきのころ、薄紫の細長い芽がほころぶと、短い枝の先にぶら下がるようにひとつの花序、その下にはひだになって半ばたたまれた1、2対の上向きの葉が現れる。花序は細かく枝分かれし、花は直径7〜8mmで小さく、がく片は暗紫色を帯びて5枚ある。花びらも5枚、黄緑色でがく片より短い。ひとつの花序に両性花と雄花があるので、雄性両性同株という。両性花は花序のおもな枝の先にあり、数は少ない。その証拠に実る果実の数は花の数よりずっと少ない。まれに雄花ばかりの木も見つかる。果実は両側に1枚ずつ羽をつけ、ふつう上を向く。

低い山のブナ林やミズナラ林。ケヤキ林など、落葉樹林を歩けばたいてい見つけることができる。

北海道と東北地方の北部、また日本海側の雪の多い地帯にはない。かわって北海道から本州の太平洋側にはオオモミジ、本州の日本海側にはヤマモミジが分布する。両者はイロハカエデによく似ているが、葉の裂片は7個がふつうで、果実は羽をふくめて長さ2.5cmほどで大き目、ほぼ下向きになる。

「小倉山峰のもみぢは心あらば

今ひとたびのみゆき待たなむ」

は、小倉百人一首の一句である。小倉山をはじめ、高雄・大堰川・嵐山(京都)、竜田(奈良)などは、奈良時代や平安時代、都人たちが好んだイロハカエデの紅葉の景勝地として知られ、いろんな古典に必ずといってよいほど登場する。室町時代には有名な謡曲「紅葉狩」もつくられた。能楽の歌詞で、美女に化けて紅葉狩をする鬼女を退治するというものである。イロハカエデの紅葉紋様が美術や工芸品に現れるのは、平安時代よりあとであり、島根県佐太神社にある重要文化財「彩絵桧扇」に描かれたのが最古のものとされている。紅葉紋様は、それから今日にいたるまで人々に愛され続けているのである。

江戸時代に入ると、紅葉は庶民の楽しみの対象となり、元禄時代には園芸品種の作出も行われはじめた。そのころに書かれた園芸書『花壇地錦抄』(1695年)によると、すでに23品種が記述されている。今では芽ぶきが鮮紅色になる「赤地錦」、盆栽に適する小型の「清玄」、葉がほとんど基部まで裂け、裂片が線形になる「占の内」、葉脈のまわりだけが緑色になる「日笠山」など200品種以上が知られている。同様に、オオモミジやヤマモミジの園芸品種も、日本の庭園木として欠かせない。

秋に気象情報のひとつとして話題になるのは紅葉日である。紅葉日は、その木のほとんどすべての葉が紅葉し、緑が見えなくなった最初の日をいう。目安になるのはイロハカエデ・オオモミジ・ヤマモミジであり、東京と京都の紅葉日は11月10〜20日。山では紅葉前線は1日平均50mの速さで下りてくる。だから高さ2,000mの山の上で紅葉がはじまると、高度500mの山麓の村では、ちょうど1か月後に紅葉の盛りとなる計算だ。

イロハカエデやヤマモミジは眺めるだけではなく、山の宿では若葉が天ぷらやすいものにもなる。北アメリカのサトウカエデの樹液を煮つめてつくったカエデ糖は有名だ。

イロハカエデのなかまには、オオモミジやヤマモミジのほか、コハウチワカエデ・ハウチワカエデも含まれる。この両者は葉の裂片は7〜3に多少とも柔らかい毛が残っているので見分けがつく。