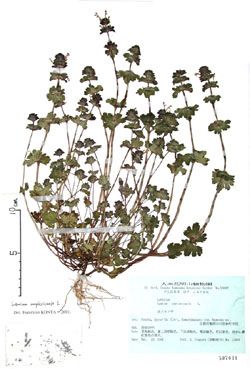

扇形で茎を抱くようにつく葉を蓮華座(仏像の台座)に、花を仏像に見立ててホトケノザの名がつけられた。葉のわきには、花が5〜7個はできるのだが、立ち上がって咲いているのはひとつか2つしかない。真んなかの花には早々とだ円形の4個の実ができているし、ピンク色の背中を見せたまま開かない花もある。下のほうの花をつけない葉には長い柄がある。花は、花冠もがくも、茎も葉も毛むくじゃら。

海岸から山の上まで開けたところにあちこちで見かける。春先に畑をピンクに彩るのは、ホトケノザかヒメオドリコソウだ。根ぎわからよく枝分かれし、つんと立ったタツノオトシゴのような花を咲かせた草を探せばよい。花冠の背中はとくに濃い紅紫色である。

「せりなずな ごぎょうはこべら

ほとけのざ すずなすずしろ これぞ七草」

と歌われるようにホトケノザは春の七草として登場する。しかし、これは今でいえばコオニタビラコのことだとされる。こちらは、放射状に開く根生葉が蓮華座にたとえられたものらしい。コオニタビラコは七草粥として食べる習慣が今でも残っているが、毛むくじゃらのホトケノザはさっぱり食べられない。かわって胃潰瘍などの民間薬として使われる。中国では外傷や骨折の治療に用いるという。

畑の雑草として多いことから、有史以前に農耕の伝来とともに移入された古い帰化植物と見る向きも多い。別名サンガイグサ(三蓋草)は2〜4段につく花を表したもの。オドリコソウやヒメオドリコソウ。オドリコソウは山野に生える多年草で、花も葉もずっと大きい。ヒメオドリコソウは帰化植物、花は横向きに咲く。