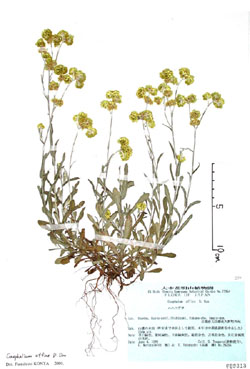

真っすぐに立った茎や細長い葉が白い綿毛で包まれて白っぽく見える。黄色の小さな花をつける。秋に種子が発芽して、ロゼット葉というウサギの耳のような形の小さな葉を、上から見て星形に地面にのばす。ロゼットは、綿毛が多くて白く見える。早春、高いところに冷たい風がふき抜けても、地面から10cmくらいまでは風の影響を受けず、春の光と熱をうまく利用できるので、ロゼットはグングン大きくなる。やがて、その中心から数本の茎をのばして花の準備にとりかかる。中心の1本の茎は代表選手で真っすぐにのび、あとの数本は、横へのびる。

日当たりのよい道ばたに多い。あまり草が茂り過ぎていない所がよい。綿毛で包まれた白っぽい姿が目印である。少し草の生えた学校のグラウンドや川の土手を歩けば、たいていは見つけることができる。 ただし、あとに書くように、似たなかまが多いので、注意が必要だ。

名前は母子草の意であるが、そのおこりははっきりしない。ホウコグサともいう。春の七草のひとつで、昔はオギョウとかゴギョウ(御行)と呼び、七草がゆに入れて食べた。このとき、「七草ナズナ唐土の鳥が、渡らぬ先にストトン、ストトン」と歌いながら七草をまな板の上でたたく。また、ゆでた若葉をもちに入れる。これが「母子もち」である。そのため、モチグサの名もある。中国では、風邪の薬とする。アキノハハコグサは山に生え、ハハコグサより大きくなって、秋に花が咲く。チチコグサは茶色の花を春から秋までつける。チチコグサモドキや、タチチチコグサは帰化植物で、最近いたるところに多い。いずれも花のある茎の先まで、少し幅の広い葉がついている。