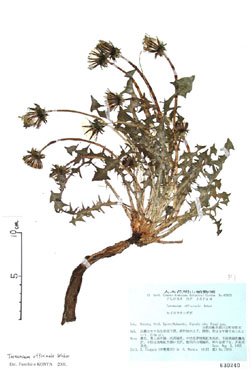

タンポポ類のなかで、頭花(花の集まり)の外側の総苞片と呼ばれるいくつかの小さな葉片が、つぼみのときから下にそり返っているのが何よりの特徴。ほかのタンポポのなかまと同様、葉はすべて根ぎわに放射状につき、茎には葉はなく、先に1個だけ頭花をつける。頭花は日がさせば開き、日暮れには閉じ、開閉をくり返しながらほぼ1週間咲き続ける。雨がふっても日中には開く。

また、おもしろいことにセイヨウタンポポには、受粉・受精をしなくても実ができる性質がある。こんな生殖のしかたは、卵細胞と精細胞が融合しないで果実をつくるので無融合生殖と呼ばれる。つまり、果実をつくるのに雄しべはいらないということだ。なるほど、ルーペでいくつかをのぞいてみると、雄しべがからっぽの頭花が見つかることがある。こんな合理化がセイヨウタンポポの強い繁殖力を支えているにちがいない。

20数種もある日本のタンポポのなかで、もっともたくさん生えているのはセイヨウタンポポだろう。都会地や人里の荒地や土手、田畑のあぜなどにごくふつうに見られるので、外側の総苞片がつぼみのときからそり返るという特徴さえ覚えておけば、すぐ見つけられる。夏にも秋にも、そして冬の日だまりに咲いているタンポポもセイヨウタンポポだ。むしろ日本自生のタンポポを見つけるほうがむずかしいくらいである。

やっかいなのはやはり年中咲いていて総苞片がそり返るアカミタンポポが最近ふえていることである。名前の通りアカミタンポポの果実は赤紫色。セイヨウタンポポは灰色を帯びたワラ色なので、果実さえあればすぐ分かる。花の時期には、アカミタンポポの葉は深く裂け、裂片はより細かいこと、頭花はひとまわり小さいこと、総苞片の外側先端に小さい突起があることなどを手がかりに観察を深めていくしかないだろう。

明治時代のなかごろ、野菜としてヨーロッパから移入され、北海道で栽培されたが、その後畑から逃げ出してしだいに全国に広がり、日本有数の帰化植物となった。1904(明治37)年、すでに植物分類学者の牧野富太郎博士は「札幌ニ在テハ欧品大イニ路傍ニ繁殖セリト聞ケリ」(札幌ではヨーロッパからの植物が道ばたにたくさん生えているという意味)と書いている。花の盛りは在来のタンポポと同じだが、たとえばシナノタンポポと並んで生えているところでは、それより数日早く咲いて実をつける。これも、セイヨウタンポポがふえていく理由のひとつだろう。

ヨーロッパではサラダ用にいくつもの品種が栽培されているが、日本では食材が豊かになった今日、栽培されることはなく、他の自生のタンポポとともに趣味として食べられる程度になった。ちょっと苦みのある味がする。太いゴボウ根はかわかして粉にすれば、コーヒーのかわりに使えるし、果実は煎じて飲めば利尿の効果があるという。

帰化植物は、それまであった植物の群落がこわされたところに侵入し、ふえていく。だから、見方によれば環境の変質の判断の目安として役に立つ。国内全体に広く分布するセイヨウタンポポは、環境診断には都合がよく、そのため環境庁の「身近な生きもの調査」(昭和59年からたびたび行われている)をはじめ、東京・大阪・富山など、各地でセイヨウタンポポの分布調査が行われている。

タンポポのなかまは、日本に20数種、世界に400種を数える。いずれも根ぎわから出る放射状の葉とその中心付近から出る何本かの茎があり、茎の先にひとつずつ頭花がつくので、タンポポを見つけることはやさしい。そのなかで帰化植物のセイヨウタンポポとアカミタンポポは総苞の形が特異で、花も年中咲く。