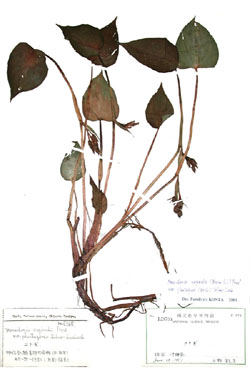

はじめは次々と根ぎわから葉を出し、最後に1本の茎がのびて先に短い花序を開く。葉は葉身と柄からなり、柄の下半分は鞘になって順に内側の葉を包む。はじめに出る3、4個の葉の葉身は線形で柄の上半分との区別がつかないが、内側の葉ほど葉身の形ははっきりしてくる。茎につく葉は1枚、その柄のさやのなかから葉よりも短い花序が現れ、2〜8個の青い花が咲く。花の命はツユクサ同様数時間で短い。

除草剤を使わない水田、ため池や水路のふちでよく見られる。秋に刈り入れ前の水田のふちを歩くと、イネの間に青い花が見られるし、水をはった休耕田の大群落にも出会える。花のない時期には、ハート形のつややかな葉が手がかり。

「春霞春日の里の植子水葱

苗なりといひし枝はさしにけむ」 『万葉集』

にはコナギの歌が3首、ナギ(ミズアオイ)の歌が1首ある。当時はコナギの茎を泥にさしてふやし、葉を食用にしていたことがうかがわれる。だから、漢字も水に生える小葱、つまり小水葱と書く。江戸時代の農業書『菜譜』では水菜のひとつにあげているので、少なくともこのころまでは野菜として食べられていたことが分かる。花は青い染料に使われた。微細な種子を無数に飛ばしてどんどんふえるので、今では食用どころか田の害草とされる。ただ東南アジアでは今でも野菜として売られている。中国では痛み止めの薬草として植物全体が使われる。ミズアオイがある。これはより大型で、茎につく葉は数枚、花序は葉よりも高くつき出て6〜50個も花がつく。ミズアオイは『植物版レッドリスト』の絶滅危惧?類にランクされるほど少ないのに対し、コナギは雑草的であるのもおもしろい。