直径2.5cmくらいの花は変わっている。6枚の花被片があることは、ほかのユリ科の植物と同じだが、がく片に当たる少し細い外花被片の根もとがふくらんで、そこに、蜜が入っている。花の中央には、遊園地のメリーゴーラウンドのようなものがある。太い柱の先から6本の長い花糸(雄しべの糸)がのびていて、その先に子供がのる馬を思わせるやくがついている。柱のてっぺんには、先が3本に分かれた雌しべが立っている。そして、それぞれの先は2つに分かれている。

山の谷間のがけや斜面に生える。谷間では、林道ぞいや登山道の横にもよく見られる。花が目立つので、秋に探すのはかんたん。

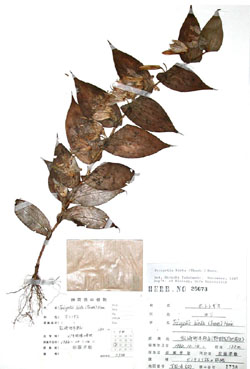

花がきれいなので、切り花にしたり、庭に植えられる。とくに、茶花として、茶の湯の席で喜ばれる。フィリピンでは、このなかまの植物の花を手の上にのせてカエルを捕まえるという。花のもようを野鳥のホトトギスの胸にある斑点に見立てて、この名前がつけられたという。この鳥は初夏に山の森で鳴くイメージなので、花との時期が合わないが、日本の昔の人は、野鳥のホトトギスが大好きだったので、秋の花にさえ、その名前をつけたかったのかもしれない。黄色い花のジョウロウホトトギス、タマガワホトトギス、チャボホトトギスなどがある。チャボホトトギスは、高さ10cmの小さな植物。白地に紫の点がある花のヤマジノホトトギスもなかま。近年は、紫花のタイワンホトトギスが、庭に植えられるようになった。中国の揚子江下流地域の山地にもこのなかまが分布しているが、今まで日本と同じ種と思われていたものが新種であるという研究が最近発表された。