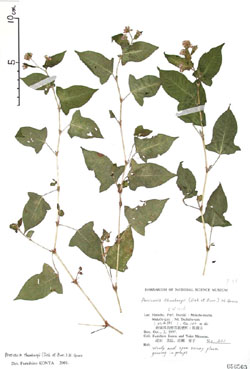

葉の形が広い矛形で、逆さにすると牛の顔のように見え、ウシノヒタイという別名もある。茎の節と節の間には交互に左右のみぞがあり、みぞにそって細かい下向きのトゲがある。葉は茎のみぞに向き合うように生え、葉身の裏面の脈上には茎とちがい上向きのトゲがある。花は長さ5〜6mm、10数個がかたまって頭状の花序になる。花には花冠はないががくの上半部は5つに裂けて水平に開き、サクラの花に似る。

都会でも田園地帯でも、日当たりのよしあしに関わりなく、川べりや沼地、みぞや水路のふちの泥地に群生するので、水辺を目当てに探せばたいてい見つかる。秋にはソバの花に似たピンクや白の花がかたまって咲くので一層目につく。

みぞに生えて、葉も花も実もソバに似ているのでミゾソバという。花序の形が金平糖に似ていることから、コンペトバナとかコンペトグサの方言名もある。秋に川べりをうめて一面に咲く光景はみごとで、秋の季語として欠かせない。鉢植えか水鉢としても楽しめる。

利用は少ないが、初夏のころ、若芽や若葉はつんで天ぷらにしたり、ゆでてあえものなどにして食べる。漢方では、茎や葉を乾燥させて煎じて飲めばリュウマチに効くという。

光沢がない果実は水に流されたり、カモ類に食べられて分散する。一方、横にはった茎の節から白い細い枝を出して、枝の先に開かずに果実をつくる閉鎖花をつけ、ひとまわり大きな果実をつくって着実に繁殖する。水辺の環境の保全に果たす役割は大きい。ミゾソバがまず生え、ほかの植物が生えてくる環境がつくられる。葉の柄に翼がなく、果実に光沢のあるものはヤマミゾソバという。山中の林間の湿地に生える。