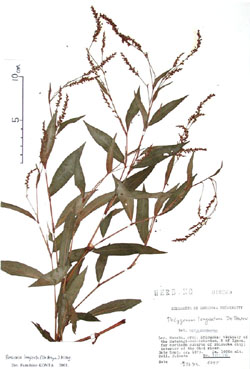

別名アカノマンマ。円柱形の花穂にピンクの米粒のような花が密生。花びらはなく、5つに裂けたがくがいつまでもつぼみのように閉じて、実を包みこんで落ちるまで離れないし色も変わらない。だから花と果実の時期を見分けるのはむずかしい。タデのなかまは、茎が節くれ立って、そこにさやになった托葉(托葉鞘という)がある。イヌタデの托葉鞘の上のふちには、茎にそってのびる長さ1cmほどの毛がある。

湿り気のある道ばたや畑、庭先に群生し、花がくっつき合ってピンクの穂になっているので分かる。花穂が出てないときには、赤味を帯びた茎、托葉鞘のふちの長い毛、ほとんど毛のない葉などが目印。

タデのなかではもっともありふれた人里植物で、古い帰化植物とも考えられる。畑や人家のあと、かつては便所のくみとり口近くにもよく生えていた。それはチッ素分を好むためで、イヌタデが生えていればその土にチッ素分が多いことが分かる。昔は子供たちは花を集め、赤飯に見立ててままごと遊びに使った。植物学者の牧野富太郎博士はボントクタデの花を見て、「秋深けて冴え残りけり蓼の花」とよんだが、イヌタデにも同様の風情がある。ままごと遊びも秋の深まるまで続けられていたはずだ。花穂は生け花の材料としても好まれる。店頭に出まわることはないので、野生の草をつんで使う。葉は噛んでも辛くないので、「役立たず」を表すイヌの名がつけられた。刺し身のつまなど、食卓にのぼるタデは、辛味のあるヤナギタデの芽生えである。日本にはタデのなかまは30種ほどある。よく見かけるのは、やぶ陰に多いハナタデだろう。花穂は細く、花はまばらにつく。