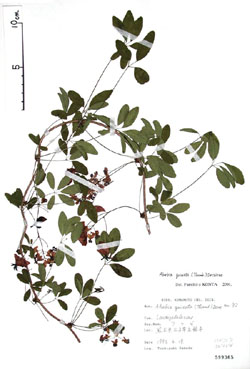

葉は3〜10cmの柄をもち、葉身は分かれて、5枚の小さな小葉をつくる。葉は茎に互いちがいにつくか、茎から分かれた小さな枝(短枝)にまとまってつく。雄花と雌花が同じ花序につく。雄花は薄紫色で、直径1〜1.5cm、雄しべが6本ある。雌花は紅紫色で、直径2.5〜3cm、雌しべは3〜6本ある。果実は短いバナナのような形で、長さ5〜10cm、太さ3〜4cm。秋に熟すと、紫色となり、縦に割れて、白い果肉に包まれたたくさんの黒い種子が見える。

野原や里山にふつうにある。春、落葉樹の雑木林へ行くとまだ冬枯れの樹木のなかに、いち早く緑の葉をのばしたアケビがかんたんに見つかる。このときつるには、たいてい花が咲いている。日当たりのよい道ばたのやぶにも注意する。緑色のやぶのなかでも、アケビの新しい若葉は明るい薄緑なので目立つ。若いつるや葉は山菜として、一度ゆでてから、油炒めやひたしものにして食べる。また、塩漬けにする。果実は甘く、果物として売られる。つるは、カゴを編んだりアケビ細工をつくる。つるを干したものを木通といい、アケビンという成分があるので煎じて利尿剤とする。中国では、アケビそのものを木通といい、つるにある太い道管(茎にある水分の通路)を水がよく通るのが由来という。和名は「開け実」からといわれるが、「開けツビ」から来たという説もある。ツビは古い言葉で性器をいう。新潟県の北部では、「アケビの実ははじめは男であとで女になる」という。ミツバアケビは小葉が3枚である。アケビとミツバアケビの雑種をゴヨウアケビという。ムベは、関東地方より西に分布し、常緑の葉をもち、果実は開かない。