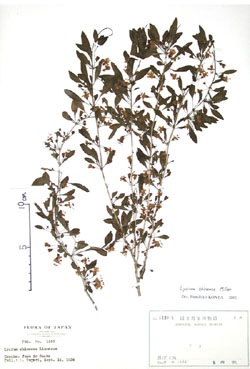

細い枝を地面からたくさんのばす。葉は柔らかく、長さ1.5〜6cmくらい。枝には、長くのびる長枝と、短くてときには先がトゲになる短枝がある。花は薄紫色で、直径1cm、先は5枚に分かれる。雄しべは5本、雌しべは1本。果実は、果肉・果汁の豊富な卵形の液果で、長さ1.5〜2cmくらい。秋の終わりから冬に熟して赤くなる。

人家に近い土手や道ばたのやぶのまわりに生える。少し湿ったゴミすて場の横などによく生えている。低い里山にはあるが、あまり山奥や高山にはない。果実の時期には、かんたんに見つかる。葉だけが茂っている春や夏には、目立たない。

中国には、薬も食べものも本質は同じで、健康によい食事をバランスよくとるのが大切という考えがある。これを薬食同源という。クコはこの考えにピッタリの植物で、茶や酒として長く楽しむうちに健康になる。根も葉も果実も薬になる。若葉は、よい香りがあって、ゆでたり、ご飯に混ぜてクコ飯にする。葉を熱湯にくぐらせて干したものは、野菜のないときの貯蔵食品とされた。若葉を佃煮のように味をつけて煮ると、クセがなくおいしい。根の皮を地骨皮といい、他の薬と混ぜて用い、解熱、せき止め、汗のかき過ぎ、などの治療に使う。果実は、甘く、干しブドウのようにして、料理やお茶に入れる。中国のレストランでは、クコの実や、ジャスミンの花などが入った熱い茶が食事の前に出される。実を酒に漬けたクコ酒は、不老長寿の効果があるという。沖縄や小笠原の海岸には、冬も葉が枯れないアツバクコがある。中国には、クコに似たヤマクコがあり、薬用となる。また、タクラマカン砂漠には、クロミクコがある。