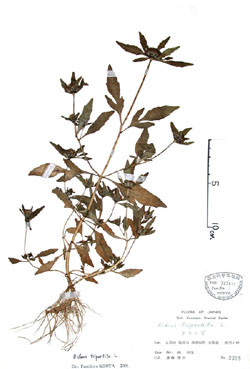

直立した緑色の太い茎に葉が対生し、葉を落とした下のほうの節を含めてすべての葉のわきから枝が出る。根ぎわ近くでは、枝より上の節からも根を下ろし、枝と根が入り混じりながら大きな株になっていく。花の時期には長短すべての枝先に直径1cmほどの頭花をつける。頭花は黄色、舌状花はない。秋には3倍ほどの大きさになる。果実は平たく幅広く、先に2本のトゲがあるのも重要な特徴。

田のあぜや水路のふち、休耕田や湿地にありふれた草である。葉の形や舌状花のあるなし、果実の形を見ればすぐ分かる。よく似たアメリカセンダングサが一緒に生えていることも多いが、これは茎や枝は紫色を帯び、葉は羽状複葉、頭花には小さな舌状花がある。

タウコギの名はウコギの葉を連想したものだというが、ウコギの葉は手の平のような葉なので似ても似つかない。むしろタウコギもウコギも若芽は太くて柔らかく、野菜として食べられるので、田に生えるウコギということでつけられたと考えるほうがよい。果実はトゲがあって衣服や動物にくっつくのでシラミグサの名もある。これが中国では狼把草とか鬼針とか物騒な名となる。

タウコギの大きな株では頭花は100〜200個、ひとつの頭花に果実は100個もできるので広がり方は早い。事実、アジア・ヨーロッパ・北アフリカ・オーストラリアに広く分布し、北アメリカ北東部にはヨーロッパから帰化している。

中国では葉と茎を煎じて、風邪や百日咳の治療に用いる。北海道の湿地に生えるエゾノタウコギがもっとも近い。これは果実がずっと小さくて長さは4.5mmほどしかない。